Letztens hatte ich einen Albtraum, und einen solchen Ekel wie dieser Traum hat noch keiner in mir erzeugt, keiner jedenfalls, an den ich mich erinnern könnte. Ich befand mich in einem Freigelände, einem Park vielleicht, leicht hügelig, mit Büschen und Baumreihen, Springbrunnen und Repräsentationsalleen, durch die man per Kutsche anrollen konnte. Ein Mann stand viel zu nahe bei mir. Es war ein Präsidentschaftskandidat, soviel wusste ich, auch wenn die Umgebung eher kaiserlich anmutete als republikan, er trug eine Haartolle und sah aus wie ein zerknitterter Frosch, jedenfalls hatte er ein Riesenmaul. Ein definitiv ungeküsster Prinz mit einer Vorliebe für Großbauvorhaben und junge Ehefrauen, gerne in größerer Stückzahl; er setzte sich in eine Laube.

Das Setting dieses Traums machte mich offenbar zur Dienstleisterin: ich wusste, ich musste ihm jetzt, in aller Öffentlichkeit, die Gefälligkeit einer manuellen Befriedigung erweisen. Ich sah nicht hin, ich stand vor ihm mit abgewandtem Kopf und vermied jeden Blick auf meine Hand, die an der hingegossenen Selfmademanfigur pumpende Bewegungen ausführte: ich dachte, wenn ich nicht hinsähe, würde auch sonst niemand etwas davon bemerken, und wie das in Träumen ist, es funktionierte: Leute kamen vorbei, ohne das Schauspiel zu beachten, ich wollte schon aufatmen, davongekommen. Gerade in diesem Moment erkannte ich einen Mann an seinem grauen Haarschopf, einen Exponenten der kulturvermittelnden Branche, der mir natürlich direkt in die Augen sah und meine ganze Selbstentwürdigung auf einen Blick erfasste, ist ja sein Job. Ich unterbrach meine Tätigkeit, auch weil die Melkversuche bereits erste kleine Eruptionen majonäseartig klebriger Flüssigkeit zutage förderten, die mir über den Handrücken floss: ich tat so, als gehörte die Hand nicht zu mir, stellte mir aber bereits den Geruch vor, den sie gleich verströmen würde, und erste Übelkeitswellen stiegen auf. Der Vermittler betrachtete mich mit süffisant mitleidigem Lächeln, ich beeilte mich zu erklären, ich bekäme aber viel Geld dafür, in Worten: zwanzigtausend! (Heimlich dachte ich mir, dass das eigentlich keine so schlechte Option wäre, genau betrachtet und vergleichsweise, dafür schämte ich mich nach dem Aufwachen am meisten.) Er verkündete, das sei nun aber wirklich der absolute Tiefpunkt, an dem die Literatur ankommen könne. Er sagte nicht: der Literaturbetrieb, wie ich vermutet hätte, er sprach von der Literatur als solcher, was mich erschütterte und all meine Gegenwehr zu Fall brachte. Ich wollte etwas sagen, etwa in der Art, dass ich aber ein gutes Jahr, wenn nicht anderthalb!, von diesem Geld leben könnte, und währenddessen immerhin schreiben könnte, was immer ich für wichtig hielte: er ging verachtungsvoll vorbei.

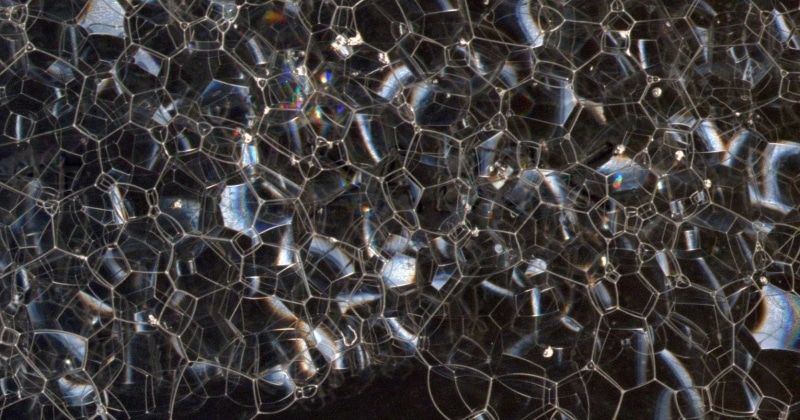

Mein Kunde forderte auch schon sein Recht, gedemütigt widmete sich meine Hand seinem Körper, und bald schon schoss mir das, was die Pornographie so selbstverliebt als Cream bezeichnet, vermutlich, damit ein wenig Gutes, Wahres, Schönes anklingt, wieder entgegen, Ströme um Ströme sprudelten aus ihm heraus, erstaunlich, dachte ich, was alles geht! Sein Auswurf hüllte ihn ein wie Badeschaum und fing an, sich in meine Richtung auszubreiten, anscheinend wollte er die ganze Welt an seiner Produktivität teilhaben lassen. Die Szenerie verschwand im Gelblichweißen, mir wurde derartig schlecht, dass ich davon erwachte und mich stundenlang beschmutzt fühlte. Wie gesagt, es war ein Albtraum, der seinen Namen redlich verdient hatte. Ähnlichkeiten mit gegenwärtigen Verhältnissen sind zufällig und völlig unbeabsichtigt, für Albträume kann man schließlich nichts.

Olga Flor, Schriftstellerin, geb. 1968 in Wien, lebt in Graz und Wien. Sie studierte Physik und arbeitete im Multimedia-Bereich. Jüngste Romane: „Die Königin ist tot“ (Zsolnay, 2012), „Ich in Gelb“ (Jung und Jung 2015).

Olga Flor, Schriftstellerin, geb. 1968 in Wien, lebt in Graz und Wien. Sie studierte Physik und arbeitete im Multimedia-Bereich. Jüngste Romane: „Die Königin ist tot“ (Zsolnay, 2012), „Ich in Gelb“ (Jung und Jung 2015).